Il nuovo rapporto di Legambiente sulla situazione del trasporto pubblico in Italia, Pendolaria 2025, sottolinea ancora una volta come le esigenze di mobilità del Paese siano messe in secondo piano rispetto all’eterna rincorsa all’annuncio sulle grandi opere, come il Ponte sullo Stretto, che hanno distolto l’attenzione dai veri problemi di chi viaggia in treno ogni giorno. Il rischio concreto è ignorare le “piccole” opere che farebbero grande il Paese, e non coglierne le opportunità occupazionali e di slancio economico.

Quello che serve è una vera cura del ferro, con investimenti mirati per potenziare il trasporto pubblico su rotaia investendo su treni moderni, raddoppi di linee, passanti ferroviari, potenziamenti, velocizzazioni, nuove stazioni, elettrificazione, infrastrutture efficienti e mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini, la qualità dell’aria e raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, promuovendo un sistema di trasporto integrato e sostenibile, degno di un paese moderno.

Ma i finanziamenti ad oggi risultano essere assolutamente inadeguati. Il risultato è un trasporto che fatica a migliorare e su cui pesano anche gli impatti degli eventi meteo estremi con ritardi e interruzioni sempre più frequenti i divari cronici tra Nord e Sud del Paese, i tagli ai collegamenti interregionali.

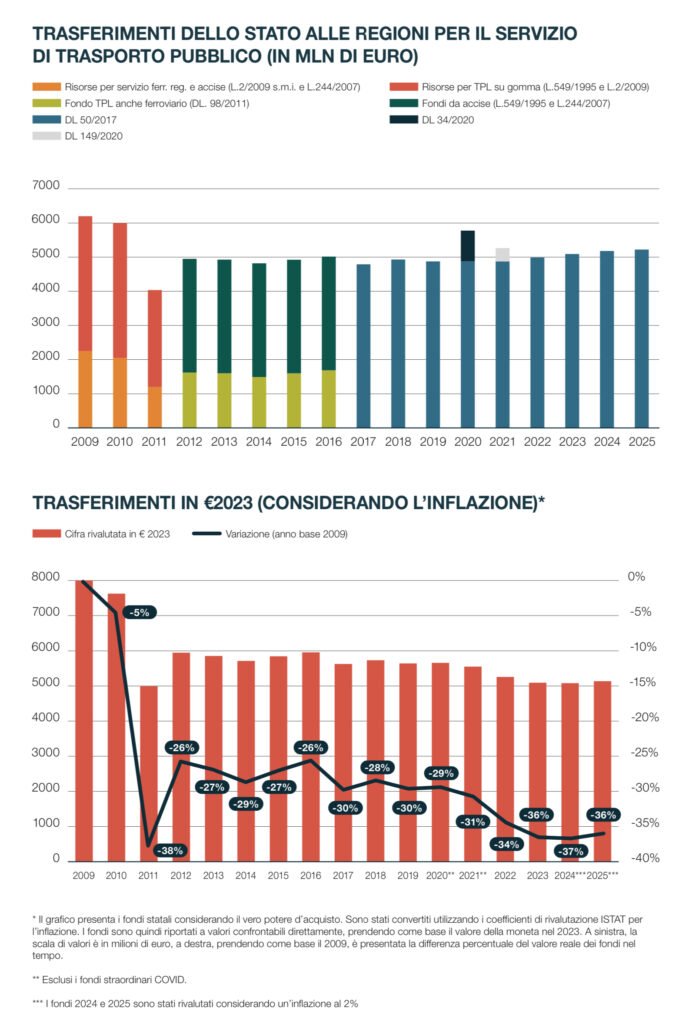

Partendo dal portafoglio delle risorse, è a dir poco esiguo l’incremento di 120 milioni previsto nella proposta di legge di Bilancio 2025 per il Fondo Nazionale Trasporti, sottofinanziato da anni. In valori assoluti, i finanziamenti nazionali per il trasporto su ferro e su gomma sono passati da circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a 5,2 miliardi nel 2024, ma questi importi restano ben al di sotto delle necessità e rappresentano un –36% se si considera l’inflazione di questi ultimi 15 anni. Nel frattempo, il progetto del Ponte sullo Stretto continua a drenare ingentissime risorse pubbliche. Lo scorso anno, 1.6 miliardi sono stati dirottati dalla quota dei Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) destinati direttamente alle regioni Calabria e Sicilia, mentre ora sono state alleggerite ulteriormente (da 9,3 a 6,9 miliardi) le spese a carico dello Stato, aumentando da 2,3 a 7,7 miliardi il contributo FSC. L’aspetto drammatico è che oltre l’87% degli stanziamenti infrastrutturali fino al 2038 riguarderanno il Ponte sullo Stretto, lasciando irrisolti problemi cronici come le linee chiuse o i servizi sospesi da oltre un decennio. A questo si aggiungono criticità nelle infrastrutture di trasporto urbano, tra opere mal concepite, come l’ovovia di Trieste e lo Skymetro di Genova, e interventi fondamentali fermi da anni, come la riqualificazione della Roma-Giardinetti e la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio.

Oltre ai finanziamenti inadeguati, a pesare sul trasporto pubblico sono anche gli impatti della crisi climatica. Sono 203 gli eventi meteo estremi che in Italia negli ultimi 14 anni – tra il 2010 e il 2024 – hanno causato interruzioni e ritardi a treni, metro e tram in tutta Italia. Piogge intense e allagamenti, frane dovute a intense precipitazioni, temperature record e forti raffiche di vento hanno colpito la mobilità in particolare di Roma (con 36 eventi), Napoli (12) e Milano (11). Secondo il Rapporto del Mit “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità”, i danni su infrastrutture e mobilità provocati dalla crisi climatica aumenteranno entro il 2050 fino a circa 5 miliardi di euro l’anno e, in assenza di misure di adattamento, raggiungerebbero un valore tra lo 0,33% e lo 0,55% del PIL italiano al 2050.

Di seguito riproponiamo alcune parti del rapporto che più direttamente si riferiscono al trasporto urbano.

Il Fondo Nazionale Trasporti e il suo finanziamento reale

La questione infrastrutturale in Italia ha negli anni messo in secondo piano i finanziamenti per il servizio ferroviario e per il trasporto pubblico, oltre ad aver drenato fondi per opere che attendono da decenni di essere realizzate, specialmente in ambito urbano. Famigerati furono i tagli lineari del quarto Governo Berlusconi, nel 2010, equivalenti a oltre il 40% delle risorse necessarie a garantire un servizio adeguato alla domanda esistente.

Successivamente, il Fondo TPL istituito con il DL 50/2017, ha visto una stabilizzazione e una costanza di finanziamenti che però risultano ancora insufficienti, nonostante il recente aumento di 120 milioni inserito nella legge di Bilancio che si sommano agli incrementi già stabiliti in passato con la legge di Bilancio 2022 del governo Draghi. In valori assoluti, per i trasporti su gomma e su ferro, si è passati da una disponibilità di risorse di circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a meno di 4,9 miliardi nel 2020 (quando 0,9 erano legati al disavanzo creato dal Covid-19), per risalire leggermente fino al 2024 con 5,18 miliardi.

Tra il 2009 e il 2024 si registra ancora una differenza pari a -16,45% nei finanziamenti complessivi. In realtà questi sono solo dati nominali, e non considerano il cambiamento di valore del denaro nel tempo. Tenuto conto dell’inflazione, 1€ del 2009 aveva molto più valore di 1€ del 2024. Considerando quindi le risorse in termini reali, cioè con il vero potere d’acquisto di questi fondi, quelle aggiuntive non bastano minimamente a recuperare quanto necessario per svolgere un servizio efficiente. La differenza tra il Fondo TPL 2023 e le risorse previste nel 2009 per il trasporto regionale su ferro e gomma è di circa il 36% in meno. Se consideriamo un’inflazione del 2%, inferiore a quella sperimentata in questi anni e quindi ‘ottimistica’, i fondi aggiuntivi del 2024 e del 2025 servono a malapena a coprire la perdita di valore. In sostanza, per tornare ai livelli reali di spesa del 2009, il Fondo Nazionale Trasporti dovrebbe raggiungere la quota di 8 miliardi, quasi 3 miliardi in più di quanto oggi previsto.

Le infrastrutture di trasporto rapido di massa

Il costante dibattito sulle grandi opere dimostra che l’interesse per i servizi ferroviari e di trasporto pubblico in Italia è piuttosto secondario. Gli indicatori chiave mostrano quanto si sottovaluti l’importanza di investire in servizi per l’utenza che siano capaci di spostare le persone dall’utilizzo del mezzo privato a quello pubblico, in particolare il treno. Questi interventi hanno spesso un moltiplicatore più elevato, cioè, porterebbero a risultati positivi in minor tempo e con minor costi rispetto a quanto richiesto da opere infrastrutturali complesse e grandiose, ma che peccano di overdesign (sovradimensionamento rispetto alle reali esigenze) e overbudgeting (i costi spesso lievitano a dismisura durante progettazione, esecuzione dei lavori ed esercizio dell’opera).

Con la legge di Bilancio 2024, come segnalato anche dal blog Cityrailways lo scorso febbraio1, per la prima volta dal 2017 non sono stati previsti fondi né per il trasporto rapido di massa, il cui fondo è stato definanziato, né per la ciclabilità e la mobilità dolce, né per il rifinanziamento del fondo destinato alla copertura del caro materiali per i progetti finanziati, in via di realizzazione e neanche per il fondo di progettazione, con gravi conseguenze sui lavori.

In questo contesto, è impossibile immaginare di potenziare il servizio di trasporto pubblico italiano senza rifinanziare i fondi svuotati dal governo Meloni o

senza incrementare la dotazione del Fondo Nazionale Trasporti per finanziare il servizio.

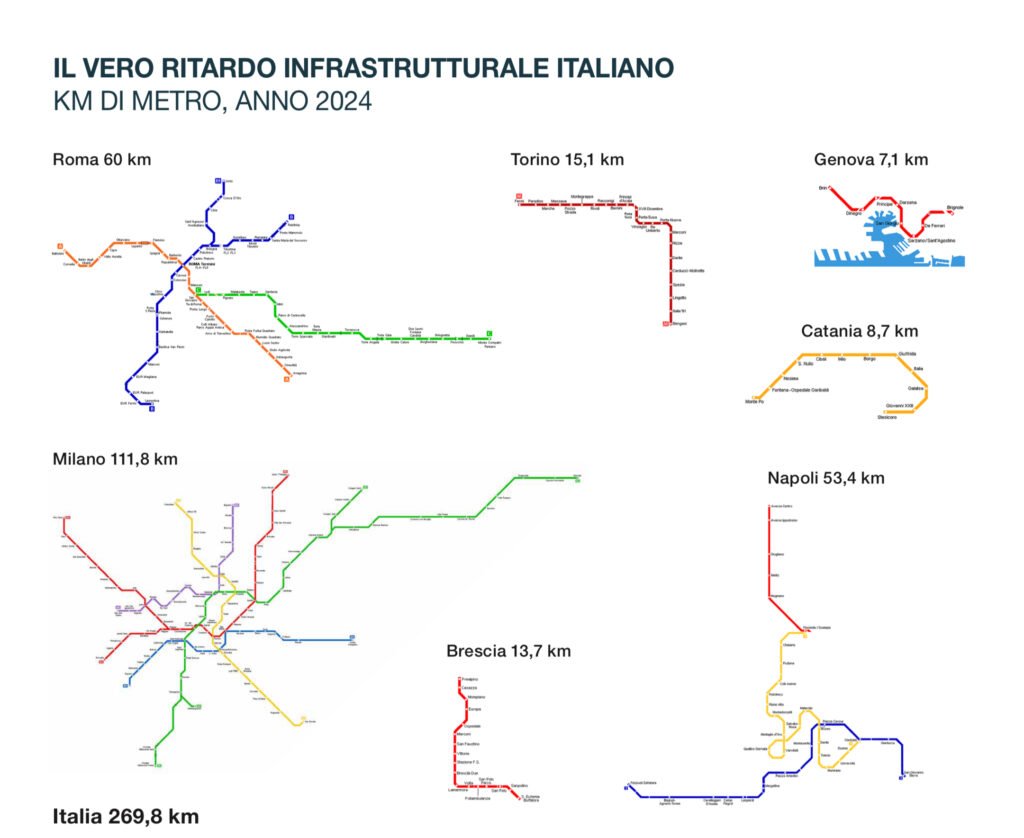

Il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri grandi Paesi europei è enorme, ma non c’entra con le grandi opere (innanzitutto autostradali) di cui si discute da almeno 30 anni, bensì con la mancanza di reti di trasporto pubblico veloci e capillari nelle nostre aree metropolitane. La dotazione di linee metropolitane delle città italiane messe assieme si ferma a 269,8 km totali, ben lontano dai valori di Regno Unito (680,4 km), Germania (657,2) e Spagna (615,6). Il totale di km di metropolitane in Italia è inferiore, o paragonabile a quello di singole città europee come Madrid (293) o Parigi (245,6).

Nel nostro Paese sono in esercizio 397,4 km totali di tranvie, assai lontani dagli 878,2 km della Francia e soprattutto dai 2.044,5 km della Germania. Analoga situazione per le ferrovie suburbane, dove l’Italia è dotata di una rete totale di 721,9 km, addirittura in diminuzione dopo la parziale dismissione della Circumetnea, mentre sono 2.041,3 quelli della Germania, 1.817,3 km nel Regno Unito e 1.442,7 in Spagna.

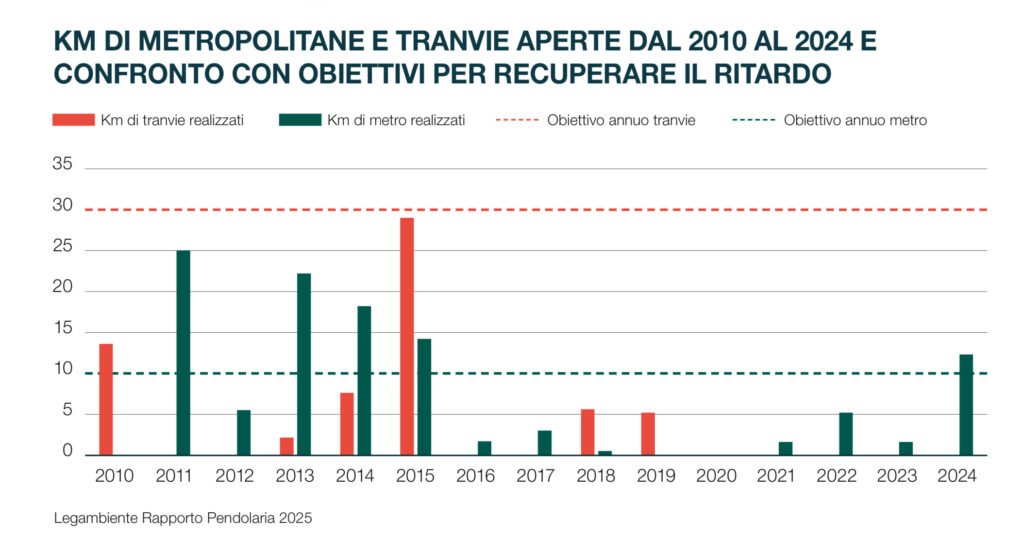

A fronte di questi ritardi si è fatto ben poco, anzi, si è investito di più sulle infrastrutture per il trasporto su gomma che per realizzare nuovi binari o per migliorare velocità e frequenze dei treni su quelle esistenti. Le inaugurazioni di nuovi binari in città, dal 2016 al 2024, ossia negli ultimi 9 anni, spiegano bene

quanto sia lento e inadeguato lo sviluppo dei sistemi di trasporto urbano in Italia: solo 3 km all’anno di nuove metropolitane e addirittura 1,2 km all’anno di tranvie. Il 2024, che alza la media, sembra fare eccezione, ma le aperture riguardano infrastrutture in estremo ritardo: la linea M4 di Milano,

che doveva esser pronta prima dell’EXPO 2015 (e infatti la M5, con numerazione ‘maggiore’ è stata aperta prima), finalmente inaugurata in tutta la sua estensione; la linea 6 di Napoli, riaperta dopo oltre 10 anni e completata dopo oltre 40 anni dal progetto; una piccola nuova apertura della linea di Catania,

controbilanciata dalla chiusura di un tratto ben più ampio della ferrovia Circumetnea, in vista dei lavori di conversione a metropolitana.

Le opere urbane: fra progressi e regressi

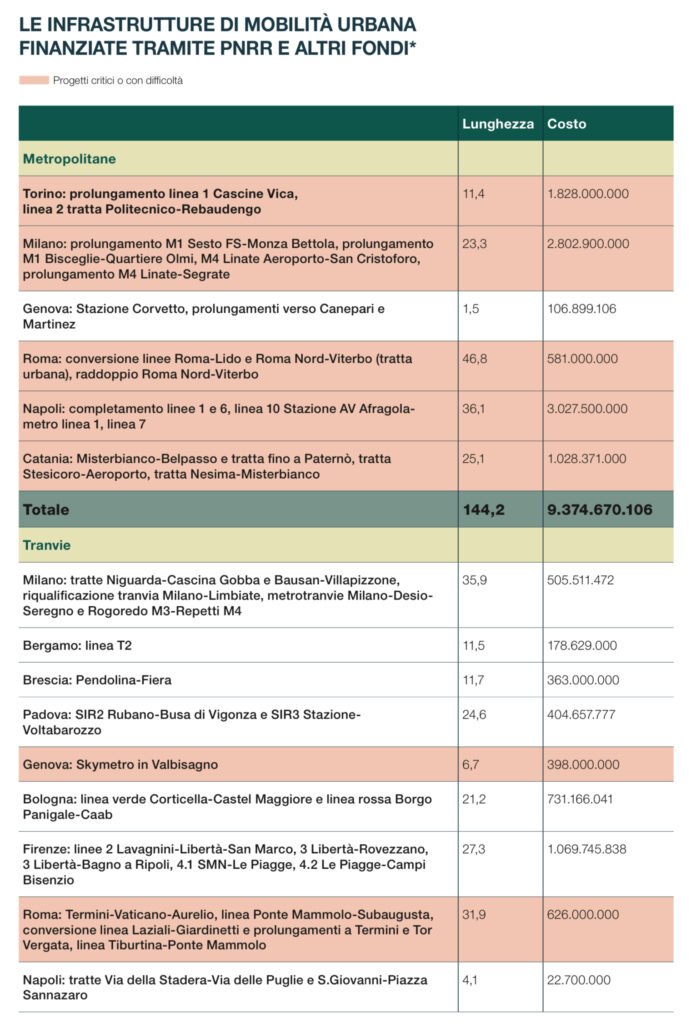

In Pendolaria 2024, avevamo scritto delle ennesime difficoltà del potenziamento del sistema ferroviario e di quello metropolitano della Capitale, oltre che delle alterne vicende di alcuni progetti di trasporto pubblico nel nostro Paese. I finanziamenti destinati alle infrastrutture urbane in questi anni hanno preso corpo in buona parte su progetti che hanno tempi lunghi di realizzazione e che continuano a essere in ritardo, o che hanno criticità evidenti. Ammontano a oltre 16 miliardi di euro, spalmati però su oltre 10 anni di lavori e progetti (quindi meno di 2 miliardi l’anno reali). Mentre continua la disastrosa gestione finanziaria del governo Meloni sulle risorse, si stanno realizzando le opere progettate e finanziate dai precedenti governi.

Sono stati finalmente aperti i cantieri della prima tranvia di Bologna, mentre proseguono quelli del sistema tranviario di Padova; entrambi i progetti procedono speditamente verso la prevista apertura del 2026; la notizia forse più sorprendente però, nonostante gli intoppi vari, è che è stato riaperto un cantiere tranviario a Roma da quasi 30 anni, con l’inizio della realizzazione della tranvia Togliatti, sull’omonimo viale. Buone notizie, finalmente, anche per la stazione Pigneto, nuovo nodo romano di interscambio tra ferrovie regionali e metro C nel quadrante est, che è stata assegnata dopo una quarta gara. La prima parte dell’intervento, ossia la realizzazione della fermata sulla FL1/FL3 con parziale copertura trasversale del vallo ferroviario, verrà completata nel 2026. Nella fase successiva, prevista per il 2029, è previsto il completamento della copertura del vallo ferroviario, con apertura di una nuova piazza pedonale e la realizzazione del sottopasso di collegamento con la metro C Proprio sulla metro C di Roma, la revisione della spesa imposta dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per far quadrare i conti pubblici ha costretto il MIT a rivedere alcuni suoi finanziamenti, tra cui un taglio di 425 milioni di euro necessari a realizzare la tratta tra piazzale Clodio e la Farnesina, parte di un finanziamento da 3 miliardi e 945 milioni di euro annunciato alla fine di marzo. Il taglio metteva a rischio la realizzazione completa dell’opera, ragion per cui è stato presentato un emendamento nella notte fra il 16 e il 17 dicembre alla legge di bilancio per ripristinare i fondi tagliati.

Buone notizie, finalmente, anche per la stazione Pigneto, nuovo nodo romano di interscambio tra ferrovie regionali e metro C nel quadrante est, che è stata assegnata dopo una quarta gara. La prima parte dell’intervento, ossia la realizzazione della fermata sulla FL1/FL3 con parziale copertura trasversale del vallo ferroviario, verrà completata nel 2026. Nella fase successiva, prevista per il 2029, è previsto il completamento della copertura del vallo ferroviario, con apertura di una nuova piazza pedonale e la realizzazione del sottopasso di collegamento con la metro C Proprio sulla metro C di Roma, la revisione della spesa imposta dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per far quadrare i conti pubblici ha costretto il MIT a rivedere alcuni suoi finanziamenti, tra cui un taglio di 425 milioni di euro necessari a realizzare la tratta tra piazzale Clodio e la Farnesina, parte di un finanziamento da 3 miliardi e 945 milioni di euro annunciato alla fine di marzo. Il taglio metteva a rischio la realizzazione completa dell’opera, ragion per cui è stato presentato un emendamento nella notte fra il 16 e il 17 dicembre alla legge di bilancio per ripristinare i fondi tagliati.

Ancora, la chiusura dell’Anello Ferroviario romano, ha visto i fondi Pnrr esser tagliati di 175 milioni con la revisione dell’estate 2023, su un totale d’opera di 262 milioni di euro; in sostanza sono rimasti i fondi per il raddoppio fra Valle Aurelia e Vigna Clara, che dovrebbe concludersi nel 2026 ma che da solo non servirà a molto, stanti le difficoltà del nodo di Roma: solo il completamento dell’anello può davvero cambiare la rete ferroviaria della Capitale. Un progetto atteso da 30 anni è quindi principalmente in fase di revisione, con proposte progettuali alternative senza finanziamento realizzativo.

La tranvia TVA (Termini-Vaticano-Aurelio), rimandata al 2026, è stata protagonista di polemiche assurde con motivi surreali, come il presunto impatto su via Nazionale. Nel resto d’Europa (e d’Italia) si realizzano tranvie di questo tipo rispettando pienamente il contesto storico, come in via Indipendenza a Bologna, migliorando la qualità della vita delle persone e portando benefici economici a esercizi commerciali e patrimonio immobiliare; il fatto più assurdo è che via Nazionale è nata con il tram e, prima del fascismo e dell’eliminazione di quella che Mussolini definì la ‘stolta contaminazione tranviaria’, i tram erano protagonisti delle vie del centro storico di Roma: la stessa via Nazionale costituiva uno degli assi portando della vastissima rete tranviaria della Capitale. Dobbiamo a quella

sciagurata ‘decontaminazione’ l’inizio del declino dei trasporti pubblici a Roma. Per ora è prevista la realizzazione della tratta periferica, che sarebbe scollegata dal resto della rete romana. È necessario continuare a tenere l’attenzione alta su quest’opera, forse la più simbolicamente importante della mobilità pubblica di Roma dalla metro A in poi.

Anche sul fronte della Termini-Giardinetti-Tor Vergata, abbiamo ancora una volta un rischio di fermo del progetto dovuto alla contrarietà dell’Università, anche qui adducendo motivazioni surreali come il disturbo che il tram darebbe allo svolgimento delle lezioni. I progetti critici o con difficoltà, anche nel resto d’Italia, non sono pochi.

Si parte dalla più assurda delle proposte: il Comune di Trieste ha ricevuto in assegnazione 48,7 milioni di euro per un impianto a fune lungo 4,2 km, la cosiddetta ovovia. È chiaro che un sistema a fune soffre già di costi altissimi per manutenzione e gestione a fronte di una collocazione poco felice e

con poca attrattiva, causando, secondo previsioni realistiche, un enorme buco di esercizio; e, nella città più ventosa d’Italia, con la crisi climatica che aumenta intensità e frequenza delle raffiche di bora, non possa essere un sistema credibile. Peraltro, il progetto è stato definanziato dal PNRR perché non rientrava nei criteri ambientali stringenti dei fondi europei. Le associazioni ambientaliste, in primis Legambiente e Fiab, hanno formato un Comitato “No ovovia” per opporsi, anche con battaglie legali, al progetto. Le principali informazioni e le alternative proposte sono consultabili su noovovia.it.

Il comitato, infatti, promuove la realizzazione di una rete tranviaria cittadina e il potenziamento dell’esistente tranvia di Opicina, che già collega il carso con Trieste (come vorrebbe fare l’ovovia).

A Genova, buona parte dei progetti (il progetto skymetro in Val Bisagno per 398 milioni di euro, le filovie, i nuovi impianti di risalita) risponde a criteri sostanzialmente coincidenti con la tirannia dell’automobile: preferire la gomma al ferro, avere un’avversione totale per la tecnologia tranviaria, costruire qualsiasi infrastruttura perché non dia disturbo al traffico veicolare. Il progetto dei quattro assi filoviari di Genova è il coronamento di qualsiasi distopia: le prestazioni delle filovie non saranno in alcun modo migliori di quelle dei bus che vanno a sostituire, eccezion fatta, forse, per qualche corsia protetta. Il progetto ha eclissato quello della costruzione di una vera rete di trasporto rapido di massa per Genova, che sul ferro e solo su questo può basarsi (Genova e Vilnius sono le uniche città UE sopra il mezzo milione di abitanti a non avere una rete tranviaria) ed è stato presentato con una narrazione distorta da parte dell’amministrazione, come l’affermazione che un filobus porti gli stessi passeggeri di un tram. Questo dato è stato mostrato utilizzando due unità di misura differenti, ossia 4 passeggeri al metro quadrato per i tram da 32 metri e 6 per i filobus da 24 metri: in sostanza le slides presentate alla cittadinanza affermavano che i filobus possono portare quasi lo stesso numero di passeggeri solo se questi rinunciano al 50% del loro spazio a bordo. L’unico scopo di questo finanziamento, insomma, pare rinnovare il parco veicolare, senza davvero modificare il servizio. Il ministero non ha autorizzato l’utilizzo dei filobus a 24 metri, per cui la rete filoviaria di Genova offrirà gli stessi posti di oggi: nessun vero potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico.

A ciò si aggiunge anche lo spettro dello Skymetro, una metrotranvia sopraelevata in Valbisagno, costruita però dal lato ‘sbagliato’ e meno popoloso della valle, con chiari impatti paesaggistici e meno efficiente di una soluzione a raso tranviaria che percorra e riqualifichi i quartieri attraversati; in sostanza, l’unico motivo che giustifica l’opera è quello di costruire qualcosa che non tolga spazio, né fisico né funzionale, all’automobile. Assurdi anche i nuovi impianti di risalita, come quello del forte Dogato, costruito in una zona dove gli impianti esistenti, come la ferrovia Principe – Granarolo, sono molti e in condizioni di sottoutilizzo e sottosfruttamento.

A Napoli è previsto un nuovo collegamento metro ex-novo tra la stazione AV di Afragola e la rete esistente, per 795 milioni, ma al contempo le infrastrutture esistenti sono sottoutilizzate, incomplete (come la linea Arcobaleno a nord di Aversa o le linee 1, 6 e 7), in degrado (come la rete tranviaria) o in dismissione (come il tracciato storico e centralissimo della ferrovia Napoli-Cancello FS in favore di una variante esterna all’interno dei lavori dell’AV-AC Bari-Napoli).

A Torino la rete tranviaria rimane a standard novecenteschi e non sono previste operazioni di reale potenziamento, come vere corsie segregate, la separazione funzionale dalla rete bus per evitare gli incolonnamenti, la riduzione delle fermate; anche il progetto di prolungamento della linea 15 a Grugliasco sembra tramontato; allo stesso tempo, mancano 26 milioni di euro per completare il prolungamento della linea 1 a Cascine Vica, cantiere in corso, in ritardo e che rischia di non finire mai, mancano 145 milioni per i nuovi treni metro, senza i quali sarà impossibile mantenere il livello di servizio attuale, mancano 800 milioni per costruire appena il primo pezzettino della linea 2 della metropolitana, che continua a essere troppo lontana nel tempo e troppo limitata nell’estensione per bastare da sola a cambiare la mobilità, manca ancora un finanziamento completo sia per la realizzazione che per l’esercizio: a oggi costruire la metro 2 vorrebbe dire non avere i soldi per gestirla.

Stesso timore a Milano, dove già la M4 è stata un salasso per i bilanci del trasporto pubblico e ci sono presagi di fortissimi tagli alle linee tranviarie, e dove il PUMS suggerisce di studiare un tracciato tranviario veloce, già in parte esistente, sulla direttrice della proposta M6, invece di inseguire il sogno forse troppo costoso di una sesta linea.

Sul tramtreno Foggia-Manfredonia, ancora manca una reale volontà di procedere, tanto che rispunta periodicamente l’idea di convertire la tratta in busvia e quindi smantellare i binari.

Anche la Sicilia non se la passa bene: a Palermo la nuova giunta Lagalla ha praticamente dimezzato la rete tranviaria, cancellando il tratto in centro storico, su via Roma e via Libertà, per puntare nuovamente su una metropolitana leggera (molto leggera e molto corta, con tutti i dubbi del caso sulla preferibilità rispetto al tram). Senza questo tratto centrale sarà impossibile gestire al meglio e far fruttare gli investimenti dei tratti in periferia.

Situazione incerta anche a Catania, dove il 15 giugno 2024 è stata dismessa la tratta urbana e suburbana della ferrovia circumetnea per i lavori di conversione in

metropolitana, con molti dubbi sulla data di fine lavori, la futura frequenza di servizio (probabilmentecomunque insufficiente), le stazioni che scompariranno (come quella di Lineri o di Paternò centro). Stiamo parlando di una linea metropolitana che vede comunque già oggi una tratta sospesa (il ramo portuale) e che ha frequenze piuttosto scarse (10-15 minuti, contro i 4-8 di riferimento per una metro).

Insomma, l’efficienza di spesa è ancora un’utopia, ma soprattutto fa preoccupare il solito atteggiamento volto alla costruzione di tante infrastrutture che si sommano a quelle esistenti senza che le une e le altre funzionino al massimo della loro possibilità.